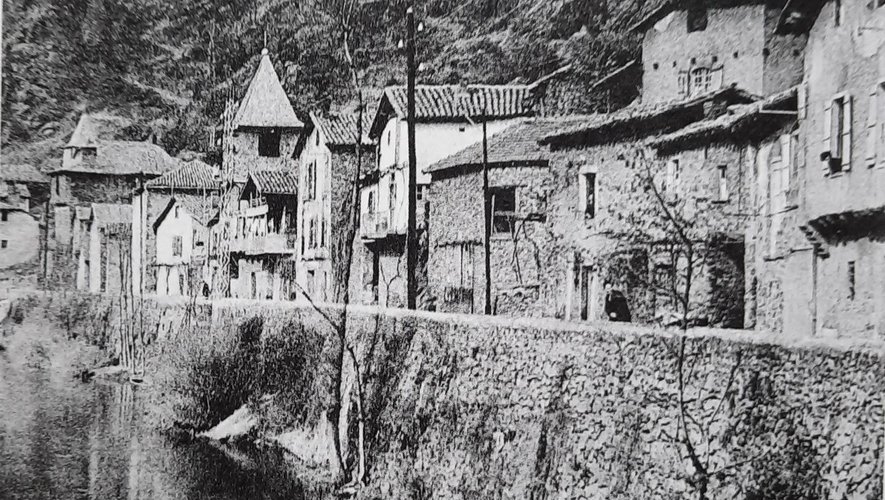

La Roque-Bouillac : à quoi ressemblait la vie du XIVe au XIXe siècle près de Decazeville

Quand les Anglais quittent la Roque-Bouillac, en 1391, un compte-rendu dénombre 500 habitants. Hormis les seigneurs, quelques propriétaires et artisans, les petites gens mènent une existence laborieuse, isolée et monotone. Avec un peu d’imagination, on peut entendre le cliquetis des sabots des villageois qui arpentent les chemins pentus et rocailleux sillonnant la localité.

Les moyens de subsistance sont maigres, un peu d’agriculture, la plupart des habitants dispose d’un jardinet pas plus grand "qu’un mouchoir de poche". La configuration des terrains, adossés à la paroi rocheuse, n’est guère favorable à l’élevage de bovins. En revanche, les chèvres sont ici dans leur élément. On y élève aussi de la volaille et quelques cochons. La vigne y est également importante, appelée "Bernadou" (notre guide Jean-Pierre Gayrard recherche d’ailleurs ce vieux cépage…).

Il est répertorié en outre l’existence d’un ancien séchoir à châtaignes, cela complétait les repas en cas de disette, sachant que la rivière Lot fournit des poissons. Les archives notent la présence d’un tisserand qui vendait son tissu jusqu’à Figeac.

Protection divine

Atteindre 50 ans à cette époque est considéré en soi comme un bel âge. Les médicaments sont quasi inexistants. Aussi, la population recherche une protection ou intervention divine. Il est fait mention de processions religieuses. D’autres font appel à des guérisseurs, rebouteux. Une source miraculeuse, la fontaine Saint-Clair, située à côté d’un lavoir, est censée apporter du bien-être, notamment pour les yeux.

Quand une personne trépasse, elle est inhumée sur un terrain derrière le château. Détail macabre : le chemin est tellement abrupt que l’on doit parfois hisser le cercueil avec des cordes. Un autre site, pour le repos éternel, sera réservé dans l’igue de Lissartel, avec l’ouverture d’une route qui remplace le sentier le long du Lot, en 1896.

Les gabariers

Plusieurs villageois travaillaient comme matelot sur les gabarres. Une profession qui restera importante jusqu’à la fin du XIXe siècle. Sur le Lot au cours d’eau erratique, les dangers ne manquaient en maniant ces embarcations qui transportaient des marchandises, mesurant généralement entre 15 et 22 mètres. Comparés aux autres villageois, ces "charretiers" sur l’eau voyaient du pays. Dans les grandes villes, on les considérait comme rustres mais courageux et bons vivants.

Le livre de Pierre Poujol ("Bateliers du Lot") indique au XVIIIe siècle qu’une poignée de marchands et maîtres de bateaux de la Roque-Bouillac, messieurs Combres, Séguy, Trayssac et la famille Héliez, demande au propriétaire d’un passe-lit (ancêtre des écluses) au niveau de Penchot de rendre l’endroit plus praticable.

La Roque-Bouillac va se désenclaver avec l’émergence de l’ère industrielle, après 1850.

J'ai déjà un compte

Je me connecteSouhaitez-vous recevoir une notification lors de la réponse d’un(e) internaute à votre commentaire ?